どうして学校が嫌になったのか聞いても「わからない」と言うし、どうやって対応したらいいのかしら…。他の子よりも発達が遅れているからなの?

このような疑問にお答えします。

本記事の内容

- 小学生低学年の子どもが不登校になる理由【親が原因?】

- 小学生低学年の不登校ならではの、親の神対応と塩対応3選

- お子さんの発達の遅れが気になる親御さんへ

私は児童精神科や学校で不登校のお子さん・親御さんのカウンセリングをしていた臨床心理士です。

小学生低学年のお子さんは学校が嫌な理由をことばにできないことが多く、対応するこちらとしても苦戦することが少なくないです。

この記事では小学生低学年ならではの学校に行きたくない理由や親御さんの対応について解説していきますので、まずはコーヒーでも飲みながらじっくり読んでみてください。

小学校低学年の子どもが不登校になる理由【親が原因?】

まず最初に小学生低学年のお子さんが不登校になる理由について、以下3点を解説します。

- 不登校の原因は親御さんの育児ではありません

- 低学年では強い分離不安が不登校のリスク

- 発達の遅れが関係している可能性もある

理由1:不登校の原因は親御さんの育児ではありません

結論から言えば、小学生低学年で不登校になる原因は親の育て方ではありません。

もし親のイケてない育児が原因であれば、虐待をしている親御さんの子どもは全員不登校になってもおかしくありませんが、事実そんなことはありません。

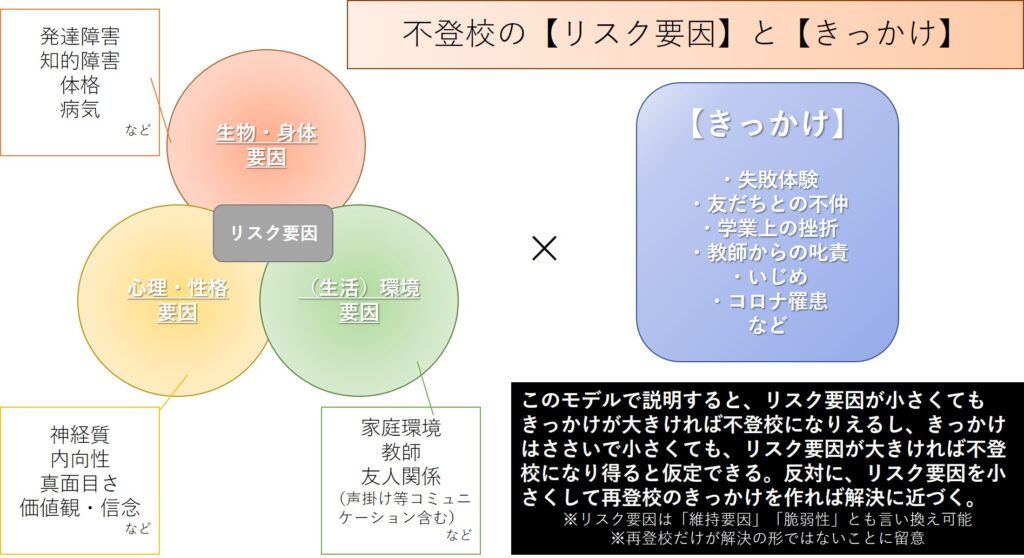

小学生低学年を含め、お子さんが不登校になる理由・原因は本当にいろいろあるのです。

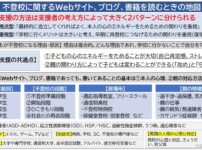

「いろいろって何?」と思われた方に図を貼っておきます。

「共働きでかまってあげられなくて、愛情不足かも…」と不安になった親御さんもいるかもしれません。

確かに、一時的に心細さを感じるお子さんもいますが、共働きでも元気に学校に行っている子どももたくさんいます。

じゃあ何が原因ですか?について、小学生低学年ならではの不登校要因は「分離不安」です。

理由2:低学年では「強い分離不安」が不登校のリスク

小学生低学年ならではの不登校リスクは「分離不安」の強さです。

分離不安とは字のとおり、子どもが親から離れるときに感じる不安のことです。

どんなお子さんでも大なり小なり分離不安はあるのですが、中にはとても強い不安を感じるお子さんがいます。

例えば、幼稚園や保育園の時期から、母とバイバイするときに大泣きしていやがる、登園をしぶるお子さんがいます。

こういったお子さんたちは、分離不安が強いと言えます。

なぜ分離不安が強くなるかというと、もともとの「気質」が大きく影響しています。

気質というのは「生まれ持ったお子さんの特徴」だと思ってください。

生まれもった気質として、心配性だったり、気が弱かったり、他者の中に入るのが苦手で内気だったりするお子さんというのがいます。

皆さんはペットは飼っていますか? 犬や猫も赤ちゃんのころから性格が色々ですよね。

人懐っこい子もいれば、臆病な子もいる。これは遺伝的にある程度決まっているもので、人間にも生まれもった個人差があるのです。

分離不安が強いお子さんは母と離れて学校に行く、という行為が精神的につらく不登校になりやすいのです。

理由3:発達の遅れが関係している可能性もある

分離不安の他にも、発達の遅れが不登校と関係している場合があります。

勉強が全然わからなかったり、すぐに友だちと喧嘩やトラブルになったりしたら、誰だって学校が居心地わるく、嫌な場所になりますよね。

発達に遅れがあるというのは具体的に言うと「知的障害」か「発達障害」ということです。

中度以上の知的障害は恐らく幼稚園の段階でわかります。

発達障害を具体的にいうと、ASD(自閉症スペクトラム)かADHDかLDですが、小学生低学年ではそれぞれの障害の症状が重複していて判別が難しかったり、単に知的発達が遅咲きの大器晩成型なだけ、ということもあり、見極めが難しいという実情もあります。

いずれにせよ、認知の発達や社会性の発達の遅れは学校の嫌さにつながり、結果として不登校につながる場合があります。

ここまで低学年で不登校になる理由について解説しました。

次に、「じゃあどうすればいいの?」という部分を解説していきます。

小学生低学年の不登校ならではの、親の神対応と塩対応3選

典型的なよい対応(神対応)と悪い対応(塩対応)について書いていきます。

神対応1:教員、SCとチームを組んで本人の負担を分析し、可能な限り取り除く

対応としては、まずは本人の負担をこちらが想像したうえで、それを取り除き登校を促します。

数日行かないだけで「不登校だね、行かなくていいよ、心のエネルギーためようね」はちょっと理解が良すぎるかなと思います。

ここで重要なのは学校の先生とチームを組んで対応することです。

可能であればSC(スクールカウンセラー)さん、SSW(スクールソーシャルワーカー)さんに支援をお願いし、「本人が学校の何を嫌がっているか」を見立ててもらい、可能であれば取り除き、それを本人に伝えましょう。

本人に学校が嫌な理由をきいてもことばにするのは難しいですから、親や周りの大人が推し量るしかない部分も大きいです。

具体的な方法

母が付き添って登校できるならそれをする、教室で気が散るなら一番前の席にする(他の子が視界に入らないように)、見通しが立つようにイラストや写真で「見える化」して提示する など。

教員の先生にも甘えましょう。

家庭訪問してもらったり、仲のいいお友だちに学校に誘ってもらうなど、いろいろと対策できるかもしれません。

もちろん例外はあります。

明確にいじめがあった等、学校から距離を置いた方がよい理由があるときは登校刺激はやめて、家庭で安心できるように支援することが大切です。

神対応2:登校がどうしても無理そうなら不登校を受け入れる

あの手この手を使っても登校が難しい場合は、親が不登校を受け入れることが大切です。

なぜなら、親が受け入れられないと、お子さんも自分の状況を受け入れることがでず、家で安心して過ごせないからです。

親があきらめきれず、登校を期待し続ければ、お子さんはそれを感じ取ります。お子さんは怠けているように見えて、学校に行けない自分がどう思われているかとても意識しています。

具体的には、「何日も休んだら学校行くの気まずいよね」「嫌なことがあったんだから、休むのもしかたないよ」などと伝えられるとよいでしょう。

目安としては1ヵ月連続で登校できなければ、不登校と認めるのがよいかと思います。

神対応3:家庭で安心して休めるような関わりをする

お子さんが不登校であることを認められた後はまずは心のエネルギーの回復を目指しましょう。

不登校対応のセオリーについては【重要】不登校支援の結論をお話しします【後悔しない基本の知識】を参考にしてみてください。

次に、やったらまずい対応3つを紹介します。

塩対応1:無理やり引っぱって連れていく、プレッシャーをかける

しょっぱい対応1つ目は、無理やり引っぱって連れていくです。

理由は、これをやることで「ちょっと学校いやかも」くらいだった気持ちが「学校絶対いや!」となり、本人のかたくなさを強める結果になるからです。

へたをするとトラウマになりますし、今後に影響するのでやめた方が良いです。

無理やり連れて行かないにしても、「明日はいける?」「準備しておこうね」などもおすすめしません。

塩対応2:「甘えている」「なまけている」と考える

一見にそう見えてしまうこともあるかもしれませんが、親が子どもを「甘えている」「なまけている」「根性がない」と捉えると、無意識に態度に出ます。

お子さんは学校に行っていない負い目があるので、そういう親の態度に敏感です。

親の態度を気にして家で生活していると、気持ちがやすまらず、心のエネルギーも全然たまりません。

分離不安が強くて家にいる場合、親御さんと離れたくないから家にいるわけですから「今は充電している」と捉え、安心感を与える言葉をかけていくことが大切です。

肯定的なことばがけについては【脱毒親】不登校を解決する親の神対応とやみ対応【正しいほめ方・認め方】を参考にしてみてください。

塩対応3:夫婦の足並みがそろわない

これがまずい理由は、子どもから見たときに「私のことでパパとママが喧嘩している」と思ってしまうからです。

お子さんの自己肯定感を下げる要因になりえます。

夫婦で話すときはお子さんに聞かれないようにしたほうが無難です。

また、学校でチーム組んで支援していくときや病院に受診するときはお父さんも行けるなら行ってください。

お母さんもお父さんが一緒にいてくれることでとても安心します。安心するというか、説明する手間がはぶけるというのが正直なところだったりします。

ここまで神対応と塩対応3選ずつ紹介しました。

最後に、発達の遅れがあるのかも…と不安な親御さん向けに少し補足がありますのでもう少し読んでみてください。

お子さんの発達の遅れが気になる親御さんへ

お子さんに以下のような特徴が当てはまれば、何かしら発達の遅れがあり、学校の嫌さ加減に繋がっているかもしれません。

- 勉強に全然ついていけない。

- 宿題がわからない。

- 授業中に落ち着きがなく、椅子に座っていられない。

- 忘れ物が多すぎる。

- 友だとトラブルが多い、すぐキレる。

- 友だちにからかわれる、いじられる。

周りのクラスメートが極端に意地悪とか、そういった要因がないのに上記のような特徴がある場合はお子さんご自身の特性かもしれません。

学校の先生やSCに相談のうえ、必要に応じて児童精神科の受診も検討してみてください。

本記事のまとめ

小学校低学年の子どもが不登校になる理由は様々。多く見られるのは「強い分離不安」ですが、発達の遅れが関係している可能性もあります。

小学生低学年の不登校ならではの神対応と塩対応3選

神対応1:教員、SCとチームを組んで本人の負担を分析し、可能な限り取り除く

神対応2:登校がどうしても無理そうなら不登校を受け入れる

神対応3:家庭で安心して休めるような関わりをする

塩対応1:無理やり引っぱって連れていく、プレッシャーをかける

塩対応2:「甘えている」「なまけている」と考える

塩対応3:夫婦の足並みがそろわない

以上になります。ここまで読んでいただきありがとうございました。

他にも不登校の記事がありますので、よかったら参考にしてみてください。