こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

- 不登校の中学生にできる親御さんの対応【難しそうで難しくない少し難しい解説】

- 中学生ならではの不登校になる理由5選

- 質問:不登校になったら人生終わりですか?【結論「違います」】

記事の信頼性

私は児童精神科や学校で不登校のお子さん・親御さんのカウンセリングをしていた臨床心理士です。

統計的に見ても、中学生の不登校は小学校と高校に比べて多く、私のクライアントさんも中学生が一番多いです。

令和2年度における学校別 不登校人数

- 小学生の不登校:63,350人

- 中学生の不登校:132,777人

- 高校生の不登校:43,051人

>>令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

中学生は不登校に関わらず、反抗期やらなんやらで対応が難しい時期であり、頭を悩ませている親御さんも多いかと思います。

ですが心配なさらず。

不登校の歴史はけっこう古くある程度の知見が出そろっています。子育て全般にも役に立つはずです。

不登校の中学生にできる親御さんの対応

以下が不登校の中学生に対する対応セオリーです。

- 初期対応:環境調整でだめなら不登校を認める

- 中期対応:再登校に向けた2つの準備【エネルギーをためて、社会性を高める】

- 回復期対応:行動活性化と無理なく行ける場所をつくる

中学生に関係なく小学校でも高校でもこれは鉄板の考え方だと思います。

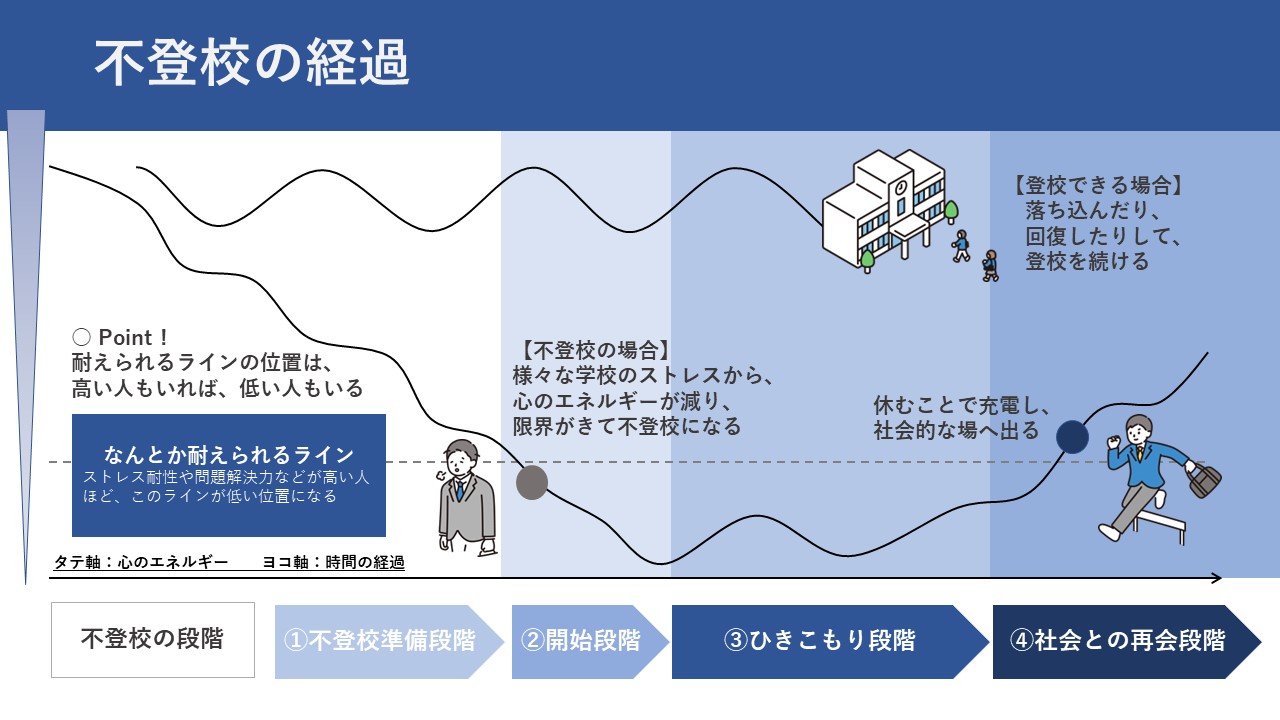

時期については以下の図を見ておくとわかりやすいです。

図ではステージが4段階ありますが(横に向かっている矢印)、この記事では簡略化して3段階で解説します。

初期が図の①と②、中期が③、回復期が④と対応しています。

では、1つずつ解説していきます。

初期対応:環境調整でだめなら不登校を認める

初期対応で重要な点を2つ解説します。

ポイント1:環境調整による負担軽減と登校刺激

まずはお子さんに登校継続するのが難しい理由を聞いたうえで、できることであればその負担を軽減し学校に行くように促します。

例えば、友人トラブルがあれば教員に介入してもらう、勉強をフォローしてもらう、習いごとが多すぎて疲れが取れないなら止める、などがあるでしょう。

一方で、お子さんも理由がわからないことも多いです。

ただひたすら体調不良で起きられないと訴えるかもしれません。

本当に体調不良で行けない場合もありますし、体力が非常に落ちている方もいます。

心理的には本人の中に「自信のなさ」や「他人より劣っているかもしれない」という「気後れ」が強く働いていると考えられます。

登校刺激を続けても学校に行けず、いよいよ安定した不登校になってしまった場合、大切なのは親御さんがお子さんの不登校を認めることです。

ポイント2:親が先に不登校であることを認める

不登校に関係なく「発達障害」や、身体の病気であれば極端なはなし「がん」になった場合、「そんなはずはない」と思っているうちは本格的な治療ができないですよね?

お子さん自身が自分の不登校をなかなか認められないのであれば、親御さんの方からことばをかけて不登校を受容していけるとよいと思います。

具体例:不登校を認めるお子さんへのな声掛け

- 「嫌なことがあったのだったら、休むのもしかたないよ」(理由があるとき)

- 「理由が後からわかることってあるじゃない。今は休もう」(理由がわからないとき)

では次に、中期の対応に移ります。

中期対応:再登校に向けた2つの準備

不登校を認めたあとは家で安心して過ごせていることでしょう。

もし部屋に引きこもって全然会話がない場合は不登校の子どもが部屋から出てこない時の対応【理由は後からわかる】を参考にしてみてください。

次のステップを大まかに言えば、お子さんの内面を豊かにするサポートをすることです。

- 心のエネルギーをためる

- 社会性の向上

1.心のエネルギーをためる

どんな人間であれ、目標に向けて一歩踏み出すには健康でいてかつ、自分ならやれるかもという多少の自信(自己肯定感)が必要です。

不登校対応の90%くらいは中期の「心のエネルギーをためる」につきます。それくらい元気を出すことが大切です。

rikaさんという不登校の親御さんが書いている本のなかで、エネルギー回復のために必要なことがまとめられています。

専門家としてもなるほどと言ってしまったくらいわかりやすかったので引用させていただきます。

- 家で気を遣わずにゆっくり心身を癒す

- 頑張ってきた自分を認める

- 誰かに悩みなどを相談してすっきりする

- 好きなことをして気分を上げる

- なんのプレッシャーも制約もない中で安心感を得る

引用元:「子どもが不登校になったら読む本」

肯定的な声掛けについては【脱毒親】不登校を解決する親の神対応とやみ対応【正しいほめ方・認め方】を参考にしてみてください。

2.社会性の向上

社会性と言うと言葉が曖昧で難しいのですが、ストレス耐性、問題解決力、セルフコントロール力、コミュニケーション力など、自立して生活していくための能力全般のことを意味しています。

この社会性を向上させる方法は、親が「お子さんの課題」を受け取らず、自分で解決できることは、自分で考えて解決させることを習慣化することです。

詳しいやり方は「課題の分離」と子どもの課題を受け取らないことです。

以下の記事で具体的に解説していますのでよかった読んでみてください。

回復期対応:段階的な目標設定とシミュレーション

回復段階で重要なことは焦らないことです。

お子さんから「そろそろ行けるかも」とか言われちゃうと期待してしまいますが、寝言くらいに思ってスルーしましょう。

この段階でやるべきことは行動活性化といって、お子さんの活動範囲を広げて動ける”からだ”を作っていくことです。

また、お子さんが無理なく行ける再登校先を情報収集しておくことも大切になってきます。

無理なく行ける居場所としては本校の別室や適応指導教室、フリースクール、通信制高校などです。

もし再登校を始めるとしたら、段階的にステップアップしていくのが無難です。いきなり教室に挑戦することもなくはないですが、私は別室に行くところから始めるなど、段階的にやる方が多かったです。

具体的には、以下のように伝えてください。

「いきなり元いた教室に行くのはケガしたニノ(嵐の二宮君)が練習なしに武道館コンサートでるようなものだからやめよう」または「ケガしたイチローがリハビリなしに復帰戦でワールドシリーズ出ないでしょ」

・・・

要するに、不登校に限らず復帰するときはリハビリするのは当然ですよね?と理解してもらうのです!

いったんまとめです。

中学生の不登校対応

- 初期対応:環境調整でだめなら不登校を認める

- 中期対応:再登校に向けた2つの準備【エネルギーをためて、社会性を高める】

- 回復期対応:行動活性化と無理なく行ける場所をつくる

では、今更かもしれませんが、なぜ中学生になってから不登校になることが多いのかを心理・社会的な面から少し解説します。

これがわかることで、再登校の負担軽減につながることもあるので、参考にしてみてください。

中学生ならではの不登校になる理由5選

この章では中学生が不登校になる理由を以下の5つ紹介します。

理由というより【きっかけ】という方が正しいかもしれません。

- 小学校から中学校に上がったことによる環境の変化

- より高度な友だちづきあい

- 勉強の難易度が上がる

- 燃え尽き症候群

- 思春期心性【強い自意識】

理由1:小学校から中学校に上がったことによる環境の変化

挙げればきりがないですが、一例としては以下でしょうか。

学校の人数、校則、制服、生活リズム、担任制から教科担任制へ、部活、小学校の最高学年から最低学年へ。

理由2:より高度な友だちづきあい

中学生になるとコミュニケーションはより複雑になります。

友達から無視される、いじられる、バカにされる、周りに合わせてしまって本音を話せない、トイレまで一緒に行く友だちが重い、Lineで自分が入っていないグループがあって悪口言われたらしい、喧嘩して仲直りできなくて気まずい、・・・挙げればきりがないです。

本人の心性(例えば内向的で神経質)にこういった複雑な対人関係が掛け合わされて「しんどいわもう無理」となるケースはやはりあります。

余談ですが、思春期のお子さんの悩みや解決へのヒントを知りたい方は以下の本がめちゃくちゃ役に立ちます。

理由3:勉強の難易度が上がる

中学生になると小学校低学年から高学年になる以上に勉強の難易度があがりますから、全体的または部分的な発達の遅れがあるお子さんにとって学校がつらい場所になる可能性があります。

理由4:燃え尽き症候群

これは中1を乗り切った中2の生徒に生じやすい現象です。

ようするに、中学に入って気をはってこれまで1年がんばったけど、2年に入って限界きました、ということです。

理由5:思春期心性【強い自意識】

思春期特有の心性も色々ありますが、代表例としては自意識の高まりです。

児童精神科医の成重先生は著書「不登校に陥る子どもたち」で以下のように解説しています。

前思春期から思春期にかけて、他者から自分がどう見られているかという意識が強まってきます。(中略)こうした対人過敏性が強い状態の子どもに、なんらかのつまずきが生じると、自分のうまくいかなさに対して「自分が周囲よりも劣っている」と感じることで「気後れ」の感覚が生じることがあります。(中略)結論を先に言ってしまえば、不登校への対応は「気後れ」を減らすこと以外にやることはないのです。

成重先生の本は、私が読んだなかで1番不登校心理の核心をついています。

まだ読んでない方はメルカリでも良いので買って読んで欲しいです。

一旦まとめます。この章では中学生が不登校になる理由(きっかけ)として以下の5つを紹介しました。

- 小学校から中学校に上がったことによる環境の変化

- より高度な友だちづきあい

- 勉強の難易度が上がる

- 燃え尽き症候群

- 思春期心性【強い自意識】

では最後に、一度不登校になったら人生終わりなのか、将来どうなるのか、という不安をバスターする章を設けたので気が向いたら読んでください!

質問:不登校になったら人生終わりですか?【結論「違います」】

結論から言えば、不登校になったからといって全然人生終わりじゃないです。

なぜなら、私は実際のカウンセリングで元気で社会生活送っている元不登校のお子さんを何人も見ているからです。

それだとちょっと主観的すぎて説得力ないので、児童精神科医で不登校支援の大家である齊藤万比古先生のことばを借りたいと思います。

私たちの調査では、小中学校で不登校だった子どもが25歳で引きこもりになっていたケースは約13%。すぐに仕事を辞めてしまうなど不安定なケースが14%、残りの73%は社会適応していたんです。

>>「学校に行きたくない」小学生への対応は?児童精神科医に聞く(外部リンク)

長くなりましたが本記事は以上になります。今回もお付き合いいただきありがとうございました。

本記事のまとめ

①不登校の中学生にできる親御さんの対応【難しそうで難しくない少し難しい解説】

②中学生ならではの不登校になる理由5選

③質問:不登校になったら人生終わりですか?【結論「違います」】

記事中に示した書籍

どちらの本を選んでも、お子さんの心理を理解する手助けになることは保証します。

お気に入り登録やtwitterフォローもお待ちしています!