このような疑問にお答えします。

本記事の内容

- WISC4という検査を受けたけど、どんな検査なの?

- 結果の見方を実際のフィードバックと同じように解説

- 子どものWISCの結果は将来的に変わる?

私は記事執筆時に医療機関で年間100件以上の検査結果を解釈してお伝えしています。この記事では私が実際に行う結果の説明(フィードバック)と同じ形で説明させていただきます。

では解説していきます。

WISC4という検査を受けたけど、どんな検査なの?

30秒でおさらい WISC4とは?

ウェクスラーというのはこの検査を作った人の名前です。ウェクスラー式知能検査は世界中で使用されている最も一般的な知能検査です。WISCは何回かバージョンアップ(進化)しており、進化するたびに後ろにつく数字が上がっていきます。日本における最新版はWISC5ですが、WISC4もまだまだ使われています(2022年3月時点)。WISC4の対象年齢は5歳0か月~16歳11か月です。

以下は私が医療機関で行う実際のフィードバックで説明する言葉とほぼ同じです。

WISC4は知能検査という心理検査の1つです。

ご本人の得意なところや苦手なところを把握して生活に活かすための検査です。WISC4では主に以下の3つを評価します。

- 受検者ご本人の全体的な知的な力

- 言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度という4つの個別の能力

- 4つの能力のバランス

本来、知能は認知機能と説明するのが専門的に正しいのかもしれませんが認知機能という言葉がむずかしく、受検された方が混乱しないように上記のように説明しております。

結果の見方を実際のフィードバックと同じように解説

それぞれの指標はIQという数値で表されます。

IQは100が同年代の中で平均となるように作られています。100を基準としてそれより高いか低いかで能力の高低を判断します。

言語理解

ことばをつかって考えたり、理解したり、説明したり力です。

高ければ言語情報を正確に理解したり伝達することができます。低いと抽象的な言葉や難しい言葉がわからなかったりします。

知識量や社会的な常識力なども含まれます。

知覚推理

ことばではない情報(非言語情報と言います)の特徴を把握して考える力です。

図形、地図、設計図などの理解力、目で見た情報からの推理力と関係します。

ワーキングメモリー

これは耳から聞いた情報の一時的に記憶しつつ作業する力です。

低いと記憶しながらの作業が苦手ですので、忘れっぽかったり、見落としと言った不注意の症状が出やすいと言われています。

処理速度

目で見た情報を素早く正確に処理(把握・理解)する力です。

高ければ単純作業を要領よくテキパキとこなすことができます。

低いと情報の把握や処理がゆっくりになり、同じ作業をヨーイドンでやると他の子に比べてなかなか終わらないことが多いです。

総合力(全検査IQ)

様々な能力を考慮して総合的に見たご本人の知能指数です。

お子さんの総合力を把握するのに役立ちますが上記した各指標にバラツキが大きい場合、全検査IQの解釈はあまり意味がないことがあります。

例えば、全体が100(平均)でも言語理解と処理速度で大きな差がある場合、全体が100あるから一般的なお子さんと同じ、という見方は誤った理解につながります。

このように4つの力と総合力を評価できるのがWISC4の特徴です。

なお、田中ビネー5という知能検査も有名ですが、田中ビネーは総合力のみを把握する検査です。

WISCでわかる4つの能力のバランスとは?

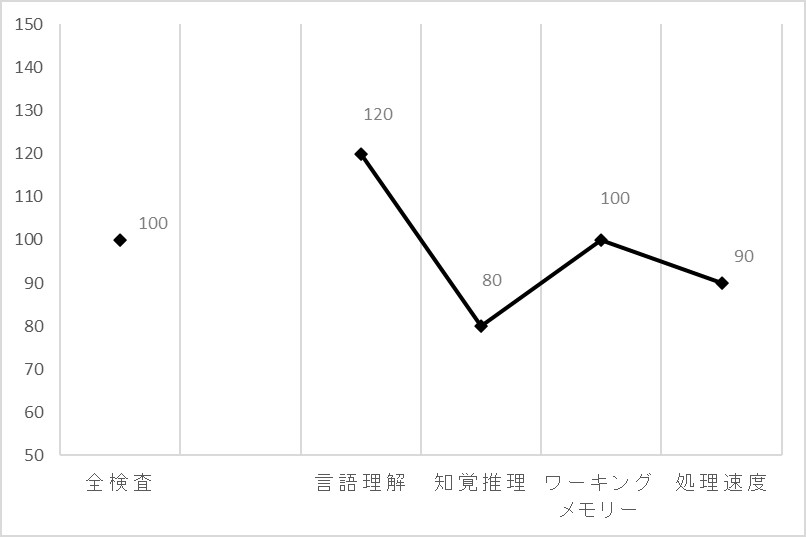

指標は表だと見づらいのでグラフで説明します。バランスの良い方はグラフの凸凹が小さく、平坦になります。

一方で能力間のバランスが悪い方はグラフの凸凹が大きくなります。

一例(数値は便宜的につけたので正確ではありません)

障害の有無に関係なく多くの方が多少の凸凹をもっていますが、発達障害の方は凸凹が大きくなったり、特定の指標が下がる傾向が見られます。

しかし、知能検査の結果のみで発達障害と診断されることはありません。

困りごとのエピソード、本人を観察した印象、検査の結果を総合的に見て医師が判断します。

子どものWISCの結果は将来的に変わる?

変わることはあります。私が感じるのは主に以下の3点です。

- 検査時に非常に調子が悪く能力が発揮できなかった

- 遅咲きである

検査時に非常に調子が悪く能力が発揮できなかった

例えば検査を受けた時に精神的に非常に不安定だった、寝不足だったなどの理由で集中できないと結果は下がります。

スポーツの試合と似ています。

大器晩成、遅咲きである

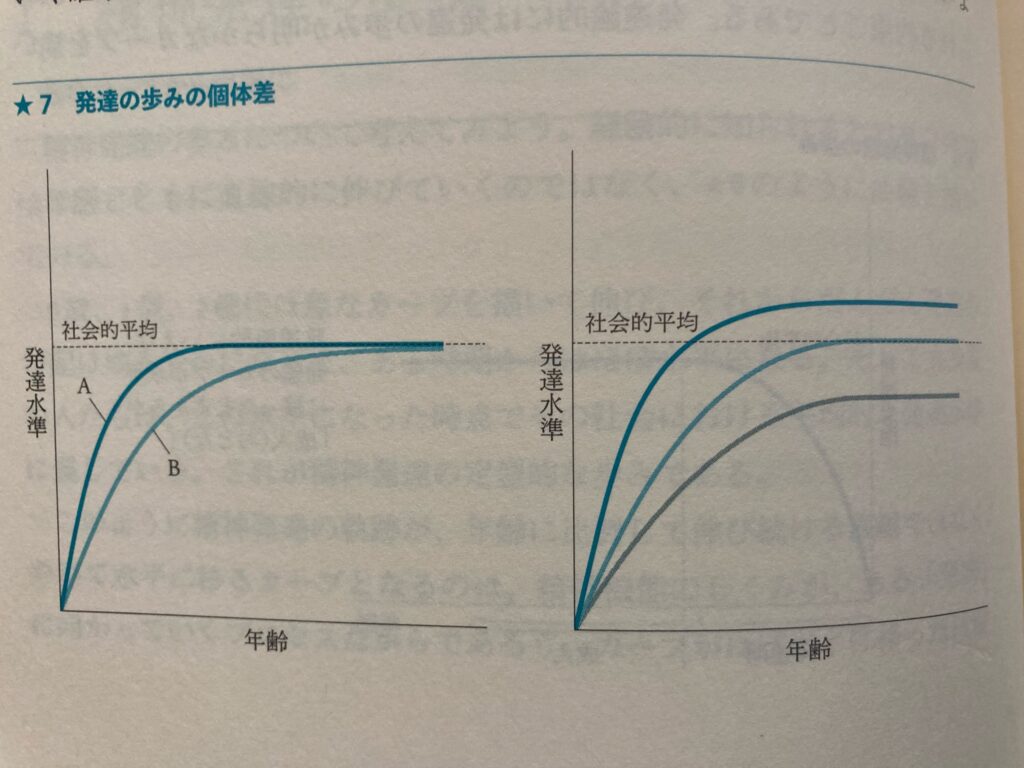

お子さんの発達スピードには個人差があります。以下のグラフをご覧ください。

※子どものための精神医学(滝川,2017)より引用

左側のAは早熟な方で早くから高い能力を見せますが最終的な到達点は平均という方です。

一方Bは発達スピードは緩やかですが、最終的に平均に達する大器晩成タイプの方です。

しかし、やはりスピードが速いお子さんほど高いレベルまで伸びる可能性が高く、緩やかなお子さんは高いレベルに届く確率が低くなると言われています(左図)。

まとめ

このような説明をしたのち、個別の結果を解釈し、得意・不得意や苦手な部分をフォローする対策をお伝えするのがフィードバックセッションになります。

他の知能検査についても記事がありますので、ご覧いただければと思います。