このような悩みをお持ちの親御さんも多いのではないでしょうか。この記事ではお子さんが不登校回復期に入ったサインについてお伝えしていきます。

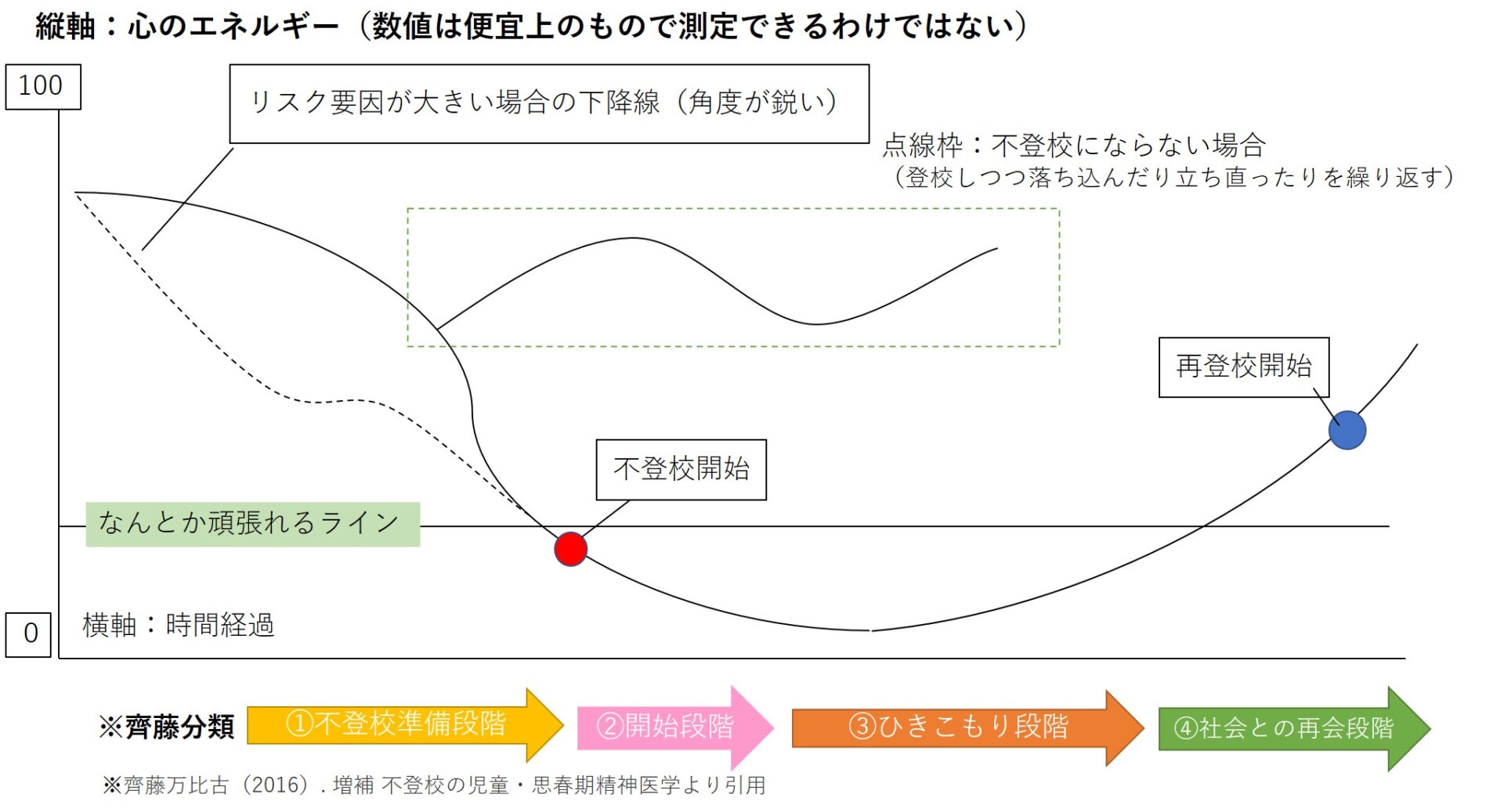

以下の図で言うと、心のエネルギーがたまり始め、線が上向きになり始めてからの「④社会との再会段階」のことです。

本記事の内容

- 不登校のお子さんが回復期に入ったサイン

- 再登校支援の鍵は「段階的に行う」こと

不登校のお子さんが回復期に入ったサイン

結論、不登校のお子さんが回復期に入ったサインは「自分から再登校や進学についての悩みを親に相談し始める」ことです。

根拠として、専門家の先生方は回復期についてどのように捉えているか引用していきます。

一番わかりやすいのはこれまで避けていた学校や進路の話をし始めることです。その時点ではっきり学校に行くと言わなくても、学校や進路に関連した話であればどんなことでも回復期への意向の兆候と捉えて良いでしょう。普段やらないようなことや今までやっていなかったことやろうとするのも回復期への意向の徴候と捉えます。何かをしようという気持ち自体が<自我>の強まりを表しているからです(成重, 2020)。

また、菜花先生(2017)は以下のようなチェックポイントを設けています。

復帰支援前の4つのチェックポイント

①普段のコミュニケーションが取れている。(親子の信頼関係がある)

②学校の話題を普通に話せる。(お子さんのこころの整理がついている)

③お子さんに「学校へ行きたい!」という意志がある(本人の意思)

④お子さんが「親からの支援」を求めている(本人の意思)

4つともオッケーなら自信をもってお子さんを支援してください。

いずれの指摘もお子さんが「自分から再登校や進学についての悩みを親に相談し始めた」というこの1点が重要であり、この態度が表れてきたら回復期に入ってきたと捉えて良いかと思います。

お子さんが焦って「学校行けるのかな」とにおわせるのとは少し違い、「行ってみたい」、「行かないといけない」という自然な覚悟からくる雰囲気が漂っている気がします。

ちなみに、このような回復期に入るタイミングは多くのお子さんで共通していると成重先生は言っています。私も児童精神科の病院でお子さんの心理的支援をした経験からそう実感しますし、勤務先のドクターも同じことを言っていました(もちろんそれに当てはまらないケースもありますが)。それについては以下の記事で書いています。

次に、サインが出た後の再登校支援で注意すべきことをご紹介します。

再登校支援の鍵は「段階的に行う」こと

再登校支援では段階的なステップをふみ、本人の「大丈夫だった」を積み重ねていくことが重要になります。

そして、そのステップというのは本人から語られることはまずありません。成重先生(2020)も以下のように言っています。

これは不登校からの回復の成否を直接左右するくらい極めて重要なことですが、親や教師が学校への行きにくさになりそうなことを推し量った上で、それらを最初から取り除いた登校の仕方を提案する必要があるのです。学校とは行かなければならない場所ですから、ちゃんとやらなければと思っている子どもの側から積極的に負担を減らしてくれとは言えません。

では具体的にはどのように働きかけるのが良いでしょうか?

本人の希望を聞きつつ決めていくことが大切ですが、本校の別室や保健室登校から始めるパターンが多いでしょう。保健室登校には否定的な意見も聞きますが、学校という空間への暴露(慣れのこと)を考えると効果がある場合もあると私は思います。

理想的なやり方は他の子どもが出入りせず、かつ通常の導線において他の子どもがあまり通らない場所にある部屋で過ごさせてあげることです。それが無理であれば、保健室や相談室などを利用する方法が選択肢となります。実際はこのパターンが一番多いと思います。(中略)

「気後れ」が出やすい子どもだと、そもそも他の子どもがいる時間帯に学校に行くこと自体がつらいということもあるので、その場合は放課後登校ということになるでしょうし、勉強するのは抵抗があるが、部活は参加できそうなら部活だけの参加ということもありでしょう(成重,2020)。

思春期不登校の心理である「気後れ」についてはこちらの記事で解説しています

本校に再登校することに抵抗がある場合は他の社会的な場として、適応指導教室やフリースクールを検討することも良いと思います。

経験上、適応指導教室を提案した時のお子さんの反応としては概ね2つのパターンがあるように思います。1つ目は本校に戻ることにこだわるお子さん、もう1つ目はほっとしたように提案に乗ってくるお子さんです。

本校にこだわるお子さんは結構多いです。理由を聞くと「友達がいるから」「やっぱり元の学校に行くべきだと思うから」と答える方が多いですが、無意識的には適応指導教室に行くことが自分のプライドを傷つけると感じるお子さんが多いのではないでしょうか。

一方で、本校にこだわるこだわりや真面目さが強いお子さんは勤勉な方も少なくないため、進学のタイミングで通信制高校、通信制大学や専門学校などに進学し、持ち前の粘り強さを発揮して落ち着くパターンも見かけます。その場合、その後の登校が継続できるかどうかは進学先の環境(主に人間関係の質)にもよりますので運の要素も関わってきます。

通信制高校を検討する場合、親が事前に情報をとっておくことが大切です。資料は無料でとれますし、無駄にはなりませんから、積極的に情報収集してあげてください。

>>無料かつ1分でできる通信制高校の資料請求【ズバット】(公式サイト)

適応指導教室を選ぶお子さんは「学校に行けていない人たちが行く場所」を肯定的に捉えているお子さんです。具体的には、自分が他の人と違っても「バカにされたり攻撃されたりしないだろう」という安心感を重視するお子さんが多いように思います。

いずれにせよケースバイケースですが、段階的に、徐々にならしていく方がリスクは少なく、ばくちを打たなくて済むと言えます。

親御さんや先生方はご本人の疲労感がこちらの予想以上だということを理解し、Go slow(ゆっくり変化しよう)の精神で臨むとよいでしょう。

学校復帰のスタートがうまく切れたとして、ほんの数時間学校にいただけでも結構な精神的疲労が生じてきます。そうした精神的疲労が和らいでくれば、その程度の負荷には十分耐えられるようになってきたということなので

- その時点で登校する日数を増やす

- 学校にいる時間を延ばす

- 学校にいるときにやることを増やすなどを本人に提案するのが良いでしょう。

実際できそうかどうかは本人の意向を尊重するべきですが、その際にも「気負い」が働く可能性を考えて、少しブレーキを掛けた提案にするのがコツです(成重,2020)。

変化が始まった場合、大切なことは無理させないことです。せっかく貯めた「心のエネルギー」を空っぽにしてまで再登校してはいけません。

継続していけることが重要です。ステップを1つ上がって無理そうであればすぐ前のステップに戻しましょう。成重も以下のように言っています。

そして負荷を強めた結果、うまくいかなそうであれば、その時はすぐに1つ前の段階に戻します。負荷を強める前にあらかじめそのように子どもに対して宣言しておいた方がよりよいでしょう。

事前に難しかった場合のことを伝えておくことで、本人に心の準備をしてもらい、必要以上の傷つきを感じずに済むような下地を作っておくことが重要です。

親御さんとしてはここまで来たのだから「もうなんとか頑張ってよ!」と思われるでしょうが、ここまで来たからこそ、期待してはいけません。というより期待する必要はないと捉えた方がいいかもしれません。

全く家でだらだらしている状態から学校ないし他の居場所に行きたい、行かなければと思えるようになったのですから、本人に力があるということです。

その力を発揮できるように、エネルギーが大きく減らないように見守りつつフォローしてあげるような対応をしていけると良いでしょう。

この記事で参考にした書籍は以下です。

以下の記事は私の不登校支援の結論ですので、よかったら読んでみてください。