病気ではなくて特性だって言われたけど、わかったからどうしたらいいのかがよくわからない。

克服できるものなのかしら?

こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

- HSCと不登校の関係【逆転の発想で対応する】

- HSCという言葉を使うメリットとデメリット

記事の信頼性

私は児童精神科や学校で不登校のお子さん・親御さんのカウンセリングをしていた臨床心理士です。

今回はHSC(Highly Sensitive Child)と不登校に関する記事です。

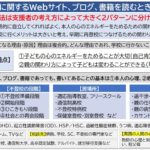

「HSC/HSP」「愛着障害」「アダルトチルドレン」といった精神疾患ではないけど問題として有名な概念には2つの壁があると私は思っています。

1つは「本当にそうなのか?の壁」、もう1つは「だったらどうしたらいいの?の壁」です。

ポイント

HSCの不登校に関する2つの壁の越え方や自信をもってお子さんに対応することができるヒントになればと思います。

HSCと不登校の関係【逆転の発想で対応する】

目次です。

- HSC/HSPとは

- HSCを他の概念で説明するとどうなるか

- 「不登校になるとHSCの特性が現れる」と考えてみる【逆転の発想】

1つずつは短いので気軽に読んでみてください。

①HSC/HSPとは?

HSC(Highly Sensitive Child)とは、一般的に「人一倍敏感な子」と紹介される本人の「特性」です。大人版はHSP(Highly Sensitive Person)です。

5人に1人の割合で存在すると言われており、「認知的処理の深さ」「刺激に対する圧倒されやすさ」「情動的な反応性や共感性の高まりやすさ」「ささいな刺激に対する気づきやすさ」という4つの特徴があると言われています(Wikipedia)。

正直、この4つの特徴わかりづらいなと感じるのは私だけでしょうか。

現実的な例でよく言われるのは

- (敏感だから)人がたくさん集まる空間自体にストレスを感じる

- (敏感だから)傷つきやすい

- (共感性が高いから)本人ではなく別の子が先生に怒られているだけで自分が怒られているように感じる

などでしょうか。

こういった特徴から学校生活が苦痛になり、不登校になりやすい、というのがHSCと不登校の関係で一般的に言われていることです。

メモ

HSC/HSPは病気ではなく診断されるものではないため、世の中の全てのHSCの方は「HSCだと思われる人」と呼ぶこともできます。

これが「本当にそうなの?の壁」です。

では既存の概念でHSCの特徴を説明することはできるのでしょうか。ちょっとやってみたいと思います。

②HSCを他の概念で説明するとどうなるか

私は以下の7つの概念の組み合わせでHSCを説明できるのではないかと考えています(この記事は学術論文ではないので、個人の感想だと思ってください)。

- 気質的な不安(分離不安)

- 内向的な性格

- ASD傾向(感覚過敏)

- 評価懸念(社交不安)

- 自他境界が曖昧

- 実行機能の低さ(慌てやすく、どんくさい)

- 思春期心性

1.気質的な不安(分離不安)

これは生まれ持った不安の強さのことです。

幼稚園児を見てもわかりますが、不安が強く、よく泣く子どももいれば、鈍感でものおじしない子もいます。

気質的な不安の高さはHSCの敏感さと似たところがあります。

2.内向的な性格

外向―内向性は「ビッグファイブ」という性格を5つの特性で表す理論の因子の1つです。

HSCの方は敏感さのためかどちらかというと内気で、内向性が高い方の特徴をもっているように見えます。

3.ASD傾向(感覚過敏)

HSCには音やにおいに対する敏感さが含まれていますが、これはASD(自閉症スペクトラム)の感覚過敏と似た特徴です。

4.評価懸念(社交不安)

評価懸念というのは、他者からの否定的な評価や否定的に評価されるのではないかという予測に対する不安のことです。

HSCの特徴と似ているところがありますが、HSCよりずっと古くから提唱された概念です。

私の主観ですが、HSC特性があると言われた不登校のお子さんの家族関係について聞いていくと、父親が厳しく、子どもが父親の顔色をうかがって生活しているパターンが多い気がします。

評価懸念や他者の言動に対する過敏さも、家庭で父親(ないし母親)の顔色をうかがう習慣が教室でも表れている(汎化している)ようにも見えます。

5.自他境界が曖昧

自他境界(バウンダリー)とは「自分と他人は違う存在だと区別する境界線」という意味です(詳しくは>>自他境界の作り方って?境界が“あいまい”だと感じたときの改善法(外部サイト)がわかりやすいです)。

他人が怒られているのに自分が怒られているような気がする、という現象は自他境界のあいまいさによるものに見えます。

6.実行機能の低さ(慌てやすく、どんくさい)

実行機能とは「論理的に考える」思考の力ではなく、「実際にやってみる」作業の力です。WISCでいうと「ワーキングメモリー」と「処理速度」で評価します。

以前私がHSCと言われていたお子さんのWISCをとったところ、処理速度が低い方がいました。

つまりその子から見た世界は、「周りの人々が自分の1.5倍速で動くせわしない世界」だったのかもしれません(1.5倍はたとえ話です)。

周りの人がビデオの早送りのようにせわしなく動くとしたら、他者の動きに敏感なって当然ですし、疲れやすいのも理解できます。

7.思春期心性

【秀逸】子どもが学校に行けない理由「気後れ」を解説【不登校の心理】でも書きましたが、思春期心性の特徴の1つは「他者からどう見られているのか」という自意識の高まりです。

1~6で示した本人の特徴にプラスして、時期的な要因としての思春期心性が加わることで、よりHSC的な特徴が目立つことがあると思われます。

③「不登校になるとHSCの特性が現れる」と考えてみる

上記した特徴のいくつかがたまたま重複したうえで、友だちから否定的なことを言われるなどの「出来事」がきっかけとなり不登校になると、学校に行っていないという事実によってより自意識過剰になり、HSC的な特徴が強く表れるのではないか?というのが本記事で言いたいことです。

別の言い方をすると、不登校になるとHSCのようになる、ということです。

という疑問をもたれた方もいるかと思います。

それについては、正直なところ、わかりません。

じゃあなぜこんな逆転の発想をするのかですが、1~7のように既存の概念に分けたことでアプローチする方法がいくつか浮かびあがるためです。

たとえば、評価懸念はようするに社交不安なので「社交不安の認知行動療法(安全行動をやめる)」で症状を軽減できるかもしれませんし、自他境界のあいまいさには「アドラー心理学の課題の分離」の考え方が役に立つかもしれません。

また、ワーキングメモリーや処理速度が低いという自覚ができれば、メモをとったり時間にゆとりをもつといった発達障害系の自己対処が役に立つかもしれません。

内向性やASD特性は変えることが難しいですが、気質的な不安や思春期心性は大人になって人生経験を積むと多少マイルドになりますから、どっしり構えておくこともできます。

なにより、HSCだからどうしようもない、というお手上げ状態から一歩進むことができるというのが一番メリットかもです。

こういったメリットもあるので、逆転の発想で考えてみたわけでした。

では次に、HSCという言葉をつかうメリットとデメリットを考えていきます。

HSCという言葉を使うメリットとデメリット

①HSCという言葉をつかうメリット

一番はHSCという理由付けができることで、不登校児童本人の罪悪感が減ることだと思います。

HSC特性は共感性が高いとか、よく気が付くといった長所としても捉えられるため、HSCと言われた方はちょっと自分が特別であると思うようです(≒ほめられている)。

それによって罪悪感や恥という心理的なダメージが減るのがメリットでしょう。

また、HSCに限らず、病名をつけることで「不登校=なまけ」という先入観を排除することができたりします。

たとえば、父親が「不登校なんて甘えてんじゃねーよ」というスタンスだった場合、HSCでした、ASDでしたといわれると、関係する本なんかを読んだりして、子どもを理解しようとするきっかけになることがあります。

本人の心理に対する家族の理解が深まると、本人が家にいることのプレッシャーが減り、心のエネルギー回復につながるため、メリットだと言えます。

②HSCという言葉をつかうデメリット

うちの子はHSCで敏感な子だからできるだけ不安を軽くしてあげようと親が過度に気を遣ったり、先回りしたりするようになることです。

配慮するのは良いのですが、親があまりにも先回りすると子どもは自分でストレスに耐えて考えたり行動したりすることが減ります。

その結果、主体性が乏しくなり、母親へのわがままや甘えといった依存が強まる負のループに入る可能性もあります。

このループはけっこうやっかいで、親からすると私がいないといけない、子どもからすると親がいないと無理という共依存関係になりやすいです。

と思った方もいると思いますが、個人的にはHSCのお子さんでも一般的な不登校対応で十分本人の自立を促すことができると思っています。

一般的な不登校対応というのは親の「攻め」と「守り」のコミュニケーションのことでして、以下の記事で書いていますのでよかったら読んでみてください。

本記事のまとめ

- HSCと不登校の関係

- HSCという言葉を使うメリットとデメリット

最後に、私の不登校の結論は以下に書いていますので、よかったら読んでみてください。

お気に入り登録やtwitterフォローお待ちしています!